Oleh DR HASRUL HOSSHAN

Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)

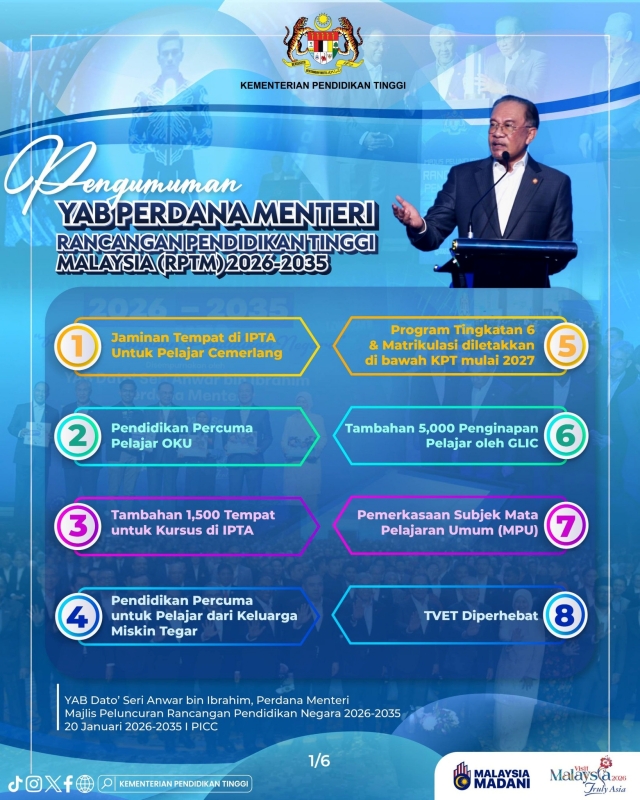

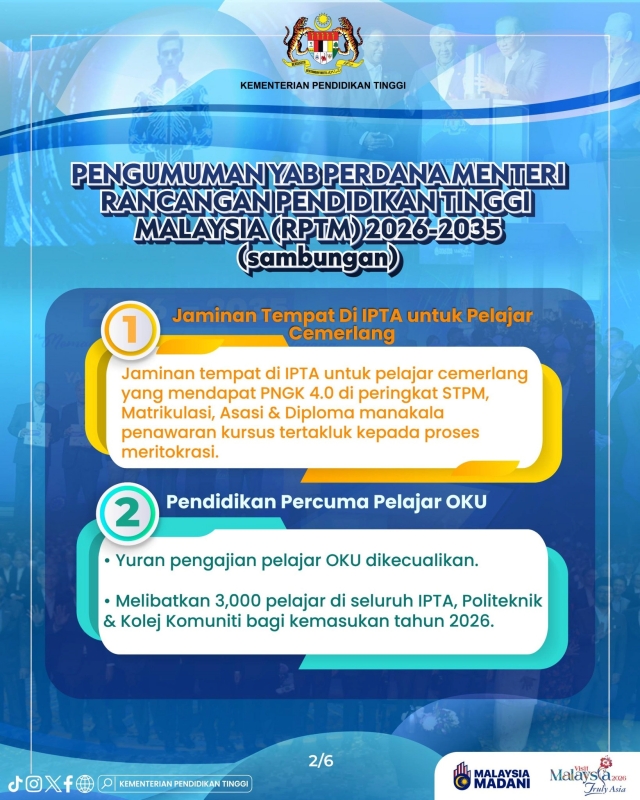

Pengumuman pendidikan percuma kepada pelajar Orang Kurang Upaya (OKU) dalam Pelan Pendidikan Tinggi Malaysia (PPTM) 2026–2035 wajar disambut sebagai satu langkah berani dan berprinsip.

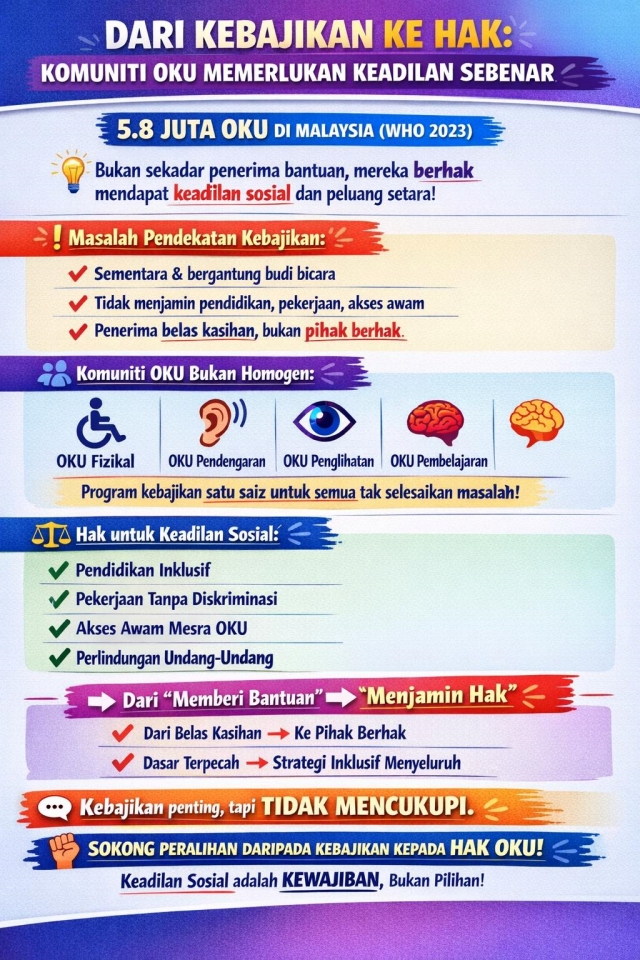

Ia menandakan pengiktirafan jelas bahawa pendidikan tinggi bukan lagi satu keistimewaan terhad, tetapi satu hak yang perlu dinikmati oleh semua warganegara tanpa mengira keupayaan fizikal, deria, pembelajaran atau kesihatan mental.

Namun, dalam meraikan dasar ini, persoalan yang lebih strategik perlu diketengahkan: Bagaimanakah pendidikan percuma ini diterjemahkan kepada pengalaman pengajian yang bermakna dan seterusnya menghasilkan pulangan pelaburan (Return on Investment, ROI) yang nyata kepada negara?

Pengalaman antarabangsa menunjukkan bahawa penghapusan yuran pengajian sememangnya meningkatkan kadar kemasukan pelajar OKU ke institusi pascamenengah.

Namun, pelbagai kajian juga membuktikan bahawa akses kewangan sahaja tidak menjamin kejayaan akademik atau kelangsungan pengajian.

Pelajar OKU fizikal, buta dan pekak yang memasuki universiti atau institusi pascamenengah tanpa sokongan akademik, komunikasi dan sosial yang mencukupi berdepan risiko keciciran yang lebih tinggi.

Dalam banyak kes, kegagalan ini bukan berpunca daripada kekurangan keupayaan pelajar, tetapi daripada ketidakpadanan antara keperluan pelajar dan struktur institusi.

Pendidikan percuma, jika tidak disertai sokongan sistemik, berisiko menjadi dasar yang baik di atas kertas tetapi lemah dari sudut impak sebenar.

Lebih penting lagi, bukti antarabangsa secara konsisten menegaskan bahawa kualiti penglibatan pelajar merupakan faktor paling kritikal dalam menentukan kejayaan pendidikan tinggi bagi pelajar OKU.

Pelajar yang terlibat secara aktif dalam perbincangan kelas, pembelajaran kolaboratif, aktiviti kampus dan jaringan sosial menunjukkan pencapaian akademik yang lebih baik serta kesejahteraan emosi yang lebih stabil.

Hakikat ini merangkumi pelajar pekak yang mendapat akses komunikasi yang sesuai, pelajar buta yang disokong dengan bahan pembelajaran alternatif, dan pelajar OKU fizikal yang menikmati persekitaran kampus yang mesra mobiliti.

Sebaliknya, pelajar OKU yang hanya hadir secara fizikal tanpa penglibatan bermakna sering mengalami pengasingan sosial, tekanan emosi dan akhirnya menarik diri daripada pengajian.

Ini menuntut kita memahami pendidikan tinggi bukan sekadar sebagai ruang pengajaran, tetapi ruang kehidupan dan penyertaan sosial.

Dari sudut dasar, kerangka International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) yang dibangunkan oleh World Health Organization (WHO) memberikan panduan yang amat relevan.

ICF menegaskan bahawa ketidakupayaan bukan ditentukan oleh keadaan individu semata-mata, tetapi oleh interaksi antara individu dengan persekitaran, sikap dan dasar.

Dalam konteks pendidikan tinggi, ini bermaksud pelajar OKU daripada pelbagai kategori -- fizikal, sensori, pembelajaran atau kesihatan mental -- mampu mencapai prestasi setara dengan rakan sebaya apabila persekitaran pembelajaran direka secara inklusif.

Kegagalan, dalam banyak keadaan, bukan terletak pada pelajar, tetapi pada kegagalan sistem untuk menyesuaikan diri.

Implikasi dapatan ini menjadi lebih ketara apabila pendidikan percuma dinilai dari sudut ROI negara.

Pendidikan tinggi memerlukan pelaburan besar daripada kerajaan, bukan sahaja dari segi yuran, tetapi juga infrastruktur, sumber manusia dan sokongan institusi.

Pulangan kepada negara hanya berlaku apabila pelajar OKU bergerak daripada akses kepada penyertaan, dan daripada penyertaan kepada sumbangan sosial serta ekonomi.

Kajian antarabangsa menunjukkan bahawa pelajar OKU yang menerima sokongan menyeluruh semasa pendidikan pascamenengah mempunyai kadar kebolehkerjaan yang lebih tinggi, tahap berdikari yang lebih baik, dan kebergantungan yang lebih rendah terhadap bantuan sosial dalam jangka panjang.

Ini merangkumi semua kategori OKU, termasuk pelajar fizikal, buta dan pekak, yang apabila diberikan peluang dan sokongan sewajarnya, mampu menyumbang secara aktif kepada tenaga kerja dan pembangunan masyarakat.

Dalam ekosistem pendidikan negara, peringkat pascamenengah -- merangkumi Kolej Komuniti, Politeknik dan Universiti Awam -- merupakan penentu utama sama ada pendidikan percuma ini menghasilkan ROI atau sebaliknya.

Bagi sebahagian pelajar OKU, laluan berasaskan kemahiran di Kolej Komuniti dan Politeknik menawarkan pulangan yang lebih langsung melalui kebolehkerjaan yang lebih cepat dan kos latihan yang lebih efisien.

Bagi pelajar OKU yang berkeupayaan akademik, Universiti Awam pula menyumbang kepada ROI jangka panjang melalui pembangunan kepimpinan, kepakaran profesional dan penyertaan dalam sektor berpengetahuan tinggi.

Kedua-dua laluan ini tidak wajar dilihat sebagai hierarki, tetapi sebagai ekosistem pelengkap yang sama-sama menyumbang kepada ekonomi inklusif negara.

Dalam konteks inilah peranan institusi penyelidikan dan advokasi menjadi semakin kritikal.

Centre for Inclusive Research on Community and Disability (CIRCLE), yang diperkenal dan diperkukuh penubuhannya oleh Lembaga Pengarah Universiti (LPU), Universiti Pendidikan Sultan Idris, merupakan manifestasi jelas agenda inklusif universiti yang bergerak melangkaui retorik dasar.

CIRCLE berfungsi sebagai penghubung strategik antara pendidikan pascamenengah, penyelidikan berasaskan bukti dan pembangunan dasar negara, khususnya dalam memastikan pendidikan percuma pelajar OKU diterjemahkan kepada kualiti penglibatan, kebolehpasaran graduan dan pulangan pelaburan (ROI) sosial serta ekonomi yang lebih baik.

Selari dengan aspirasi UPSI sebagai universiti pendidikan nasional, agenda inklusif ini menegaskan bahawa pendidikan OKU bukan sekadar isu kebajikan atau akses, tetapi satu strategi pembangunan modal insan yang menyumbang secara langsung kepada kesejahteraan masyarakat dan daya saing negara.

Pendidikan percuma kepada pelajar OKU, jika dilaksanakan dengan pendekatan yang tepat, bukanlah satu kos tambahan kepada negara.

Ia adalah pelaburan strategik dalam modal insan, yang berpotensi mengurangkan kos sosial jangka panjang dan meningkatkan produktiviti nasional.

Namun, pelaburan ini hanya akan membuahkan hasil apabila dasar tersebut disokong oleh persekitaran pembelajaran yang inklusif, penglibatan bermakna dan laluan pascamenengah yang jelas.

Mengukur kejayaan pendidikan percuma tidak seharusnya terhad kepada bilangan pelajar yang mendaftar atau jumlah yuran yang dikecualikan, tetapi kepada sejauh mana graduan OKU dapat menyumbang sebagai individu dewasa yang berfungsi, berdikari dan bermaruah.

Jika Malaysia benar-benar ingin memanfaatkan peluang yang dibuka oleh Pelan Pendidikan Tinggi Malaysia (PPTM) 2026–2035, pendidikan percuma untuk pelajar OKU perlu dilihat bukan sebagai simbol keprihatinan semata-mata, tetapi sebagai asas kepada pembinaan sebuah negara yang inklusif, produktif dan berdaya saing.

Kejayaan dasar ini akhirnya akan ditentukan bukan oleh statistik enrolmen, tetapi oleh kualiti penglibatan, sumbangan pascapengajian dan pulangan pelaburan kepada negara.

Dr. Hasrul Hosshan ialah Pengarah, Centre for Inclusive Research on Community and Disability (CIRCLE), Fakulti Pembangunan Manusia (FPM) UPSI. Artikel ini adalah pandangan penulis.