Saya menulis ini dari bangku panjang sebuah dewan pameran, tangan yang pernah menulis karya menyala kini warga emas bergelar OKU, tetapi jiwa masih muda hendak menjeritkan cinta terhadap huruf.

Nama anugerah yang terpacak di meja tamu hidup saya. Anugerah Buku Negara, Hadiah Sastera Perdana Malaysia, Hadiah Sastera Kumpulan Utusan, Hadiah Novel, Hadiah Sastera Johor, Selangor dan Pahang dalam 40 hadiah bagaikan anugerah yang tidak lagi memanaskan pasar buku. Penghargaan itu memahat sejarah peribadi, namun tidak mengubah arus yang mengalir deras meninggalkan rak-rak di perpustakaan.

Pesta buku bukan asing bagi kita. PBAKL (Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur), SIBF (Pesta Buku Antarabangsa Selangor) menjadi satu entiti pemasaran

terbesar; ia seperti pasar musim yang meriah, namun di sebalik khemah dan lampu

neon, saya melihat gudang-gudang yang dibuka, karton buku yang dikeluarkan daripada penimbunan bukan semata untuk menemui

pembaca, tetapi untuk mengosongkan ruang demi tujuan lain.

Ada penerbit yang daripada ingin menyuburkan bahasa, mempertaruh stok mereka pada meja lelong. Buku dilambakkan, harga dipotong, kadangkala hanya untuk menampakkan angka jualan ketika laporan kewangan dibuat.

Sejak beberapa tahun arus pembukuan kita mula meredup dan kembali menaik. Toko-toko buku telah menutup tirainya, majalah berkurang terbitan, akhbar mengurangkan halaman budaya. Rumah terbitan yang pernah riuh dengan perbincangan manuskrip kini menyusun kotak untuk lelongan.

Bahkan perpustakaan yang dulu menjadi jantung komuniti, kini berdegup lemah terutama sastera Melayu.

Saya sering masuk ke ruang itu, bukan sekadar menyentuh kulit buku, tetapi

memeriksa slip tarikh pinjaman dan jari

ini meraba huruf-huruf yang seolah membeku, menyentuh habuk yang menandakan

buku itu tidak pernah digapai.

Ada buku yang tampak baharu, tanpa habuk, tetapi lembarannya masih belum

dilipat oleh pembaca; ada juga yang berdebu tebal biasanya puisi, antologi cerpen, dan novel

sastera, sementara rak kanak-kanak dan

remaja serta novel masa kini masih bersinar.

Perubahan itu bermula ketika dunia maya menyalurkan segala perhatian.

Facebook, TikTok, Instagram, X, LinkedIn semua menjadi ruang penyiaran. Media sosial memberi kepelbagaian siaran yang mendesak: lebih pantas, lebih riuh, seringkali lebih dangkal.

Pembaca yang dulunya sabar menghabiskan satu novel kini menelusuri klip dua

minit. Perpustakaan lengang bukan kerana kebijakan yang buruk semata, tetapi

kerana budaya membaca telah berubah bentuk; buku-kertas berhadapan persaingan

dengan layar yang memberi ganjaran segera.

Saya selalu datang ke pesta buku dan kedai buku. Berdiri lama atau duduk jika disediakan, menunggu jam berputar. Saya berjalan mengelilingi reruai, bertanya pada penjaga reruai, “Buku laris?”

Mereka menggeleng. Dalam keramaian pengunjung, pembeli kelihatan sedikit;

mereka datang untuk suasana, bukan membeli.

Tetapi di rak novel popular, saya pernah menyaksikan barisan muda yang berbaris menunggu tanda tangan pengarang, tangan mereka penuh novel cinta, misteri, seram.

Rak-rak ini, walaupun dituduh menjual bahasa mudah dan moral yang longgar, tetap menggerakkan mekanik industri: royalti dan pendahuluan.

Saya mendengar khabar, pengarang popular kadangkala menerima pendahuluan antara empat ribu hingga seratus ribu ringgit ketika pesta buku dan wang yang dibayar sebelum jualan sebenar bermula.

Sastera Malaysia menampakkan dua wajah. Di satu sisi, sastera “serius”: beradab, berprestij, tempat anugerah dan tokoh berdiri megah.

Di sisi lain, sastera “popular”: novel cinta, seram, thriller yang menjadi bahan kutukan dalam majlis-majlis intelektual. Ironinya, karya yang disanjung oleh persada akademik jarang menembusi khalayak.

Kita bising membaca sajak di dewan, tepuk tangan bergema, namun buku jarang

dibawa pulang. Kita membuat forum tentang mutu dan perkembangan sastera, tetapi

lupa tentang sastera marhaen dan sastera

rakyat yang mengisi rumah kopi, pasar malam dan basikal roda dua yang pergi ke

pekan.

Sastera marhaen terpinggir seperti penulis OKU seolah menjadi batu loncatan untuk ketokohan; karya-karya yang diangkat sering karya rakan-rakan dalam lingkaran yang sama. Mereka dikatakan memiliki daya cipta yang tinggi, namun sukar diterjemahkan dalam bilangan pembaca.

Kalau pun ada suara yang naik, ia kurang sampai ke khalayak. Sastera

popular, walaupun sering dikeji kerana gaya bahasanya, ternyata memberi

pulangan untuk penerbit dan pengarang.

Mereka tidak meminta sijil kehormatan, tetapi mereka menghidupkan pasaran.

DBP mungkin penjaga atau pengawal atau polis bahasa, namun ia terasa

seperti badan yang memikul legasi bahasa bangsa. Saya melihat jejak pengurangan

keluaran daripada majalah dan buku; operasi diketatkan, kos dikurangkan.

Ada khabar yang membuat saya gusar: jika industri hiliran tidak memberi pulangan, adakah sesuatu yang dilakukan oleh kerajaan perlu ditata semula?

Saya percaya DBP dan penerbit seperti PTS, Karangkraf dan lain-lain perlu disokong, bukan dibiar sendirian. Mereka bukan sekadar pencetak buku; ia rumah bagi usaha memelihara bahasa, membuka ruang penerbitan yang kadangkala sukar bagi pengarang baharu.

Saya juga memandang kerja penulis yang mahu penerbit menerbitkan karya mereka. Terlalu kerap saya temui prosa yang seperti laporan bajet yang tegas, formal, namun kering.

Seni bahasa bukan sekadar intelek; ia menuntut kemewahan kata, irama yang memabukkan, permainan imaginasi yang membuat pembaca terus membuka muka surat.

Novel sastera aras tinggi yang kaku tidak mudah menambat hati pembaca awam. Jika bahasa seperti kuliah, siapa yang mahu bercinta dengannya?

Maka, bukankah wajar para penulis sastera serius membaca juga karya popular untuk memahami seni bercerita yang memikat hati? Bukan meniru, tetapi mempelajari ritme yang menerima. Saya turut mengkaji.

Kebimbangan lain: kos kertas dan dakwat meningkat; terbitan semakin disusut; mungkin suatu hari terbitan sajak akan dikurangkan, novel akan disingkat, dan cerpen akan dikompilasi dalam bilangan yang lebih kecil.

Dalam dekad yang akan datang, anugerah sastera mungkin jarang dianugerahkan

mungkin dua tahun sekali seperti Hadiah Sastera Perdana Malaysia; frekuensi

pengiktirafan mungkin dipanjangkan dari dua tahun ke tiga, atau lebih.

Lalu saya bertanya dengan suara parau: apa gunanya anugerah jika orang tidak membaca? Kepada siapa kita memberi gelaran “berjasa” jika masyarakat tidak mengenali karya itu?

Sastera memerlukan khalayak; tanpa pembaca, buku hanyalah benda mati yang berbau dakwat.

Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita, yang masih mahu mempercayai kuasa

tulisan, mesti bergerak. Sokong penerbit biar mandiri dalam aktiviti hiliran;

bantu promosi buku yang dicetak olehnya; kembalikan program sastera ke sekolah,

ke IPTA, ke kantin kampus bawa buku ke tangan generasi muda.

Bantu penulis mandiri atau swaterbit dengan pembelian dan promosi; jangan biarkan keringnya jualan memadamkan suara mereka.

Kita mesti mengajarkan kembali cara membaca yang sabar dan mendalam bukan menentang teknologi, tetapi mengimbanginya.

Pada hujung hari, dalam kesibukan pesta buku dan penerbit, kedai buku, saya berjalan pulang sebagai OKU yang tidak dipedulikan kerana menulis buku, fiksyen, pengalaman, anekdot dan pengetahuan am.

Dalam ribut digital ini, saya masih percaya huruf mempunyai nyawa; ia boleh melembutkan yang keras, menyalakan yang padam.

Anugerah yang pelbagai mungkin

berkilau di rak rumah saya, tetapi yang paling penting ialah seorang anak

membaca sebuah sajak di waktu malam, atau seorang remaja yang pertama kali

terpesona dengan kelukaan watak dalam novel.

Itulah bukti bahawa sastera masih bernafas walau buku terus laku terutama buku bahasa lain.

Jika kita mahu memastikan ia tidak menjadi kuburan keramat, maka marilah kita hidupkan kembali bacaan karya bahasa Melayu perlahan, tekun, seperti yang kita lakukan ketika kertas masih mengingatkan bau hujan.

Bukan hanya membaca pada telefon bimbit setiap jam dengan berinteraksi dalam media sosial! - KitaReporters

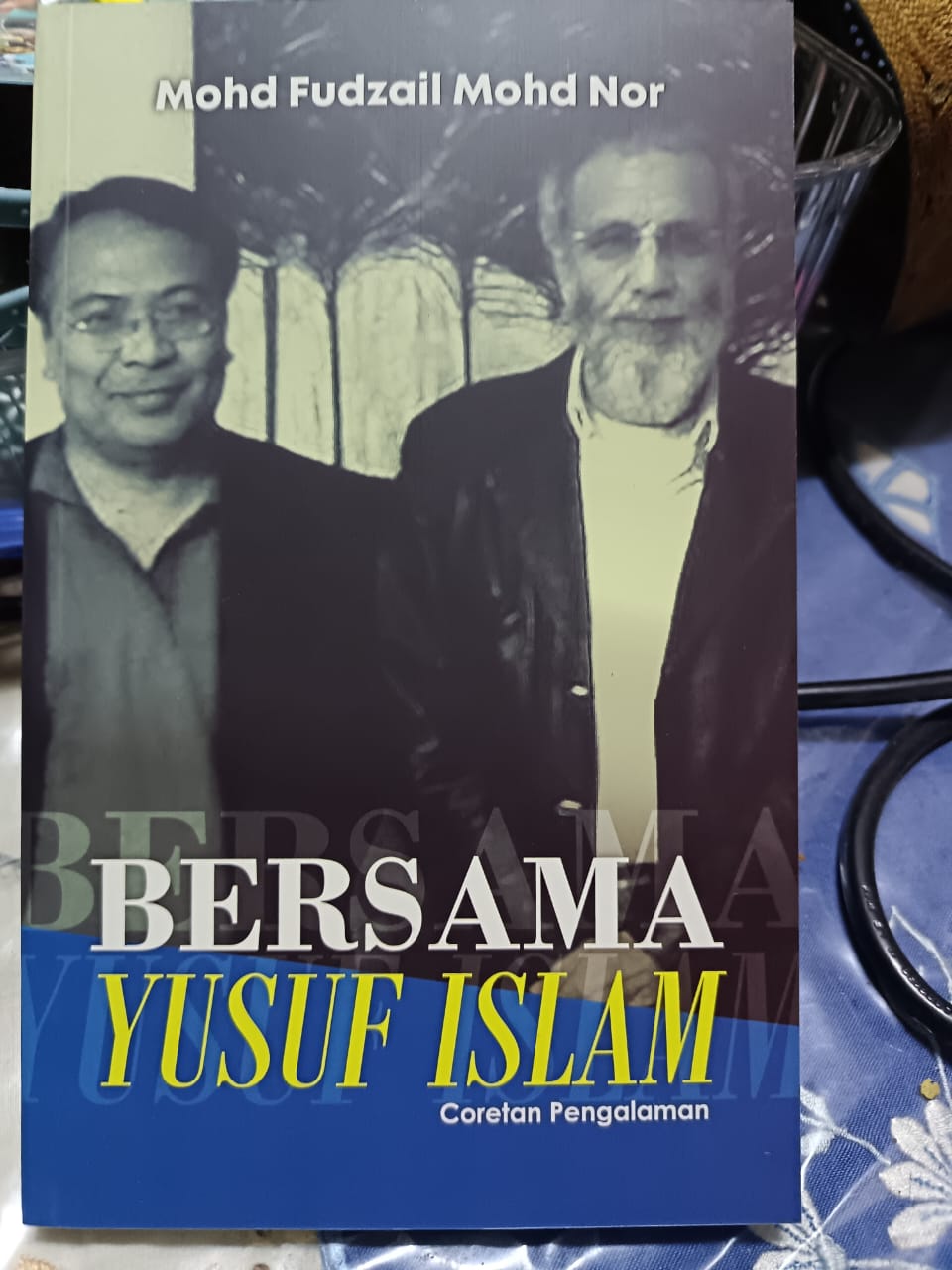

Antara Buku Terlaris