Ada perjalanan yang mampu merubah cara seseorang memandang dunia; bagi saya, perjalanan ke Gaza pada Ramadan 2010 adalah salah satu daripadanya.

Ketika itu saya berusia empat puluh enam tahun dan cukup matang untuk menilai sejarah dan kehidupan manusia, namun masih muda untuk melakukan perjalanan yang bukan sekadar pelancongan, tetapi sebuah pencarian.

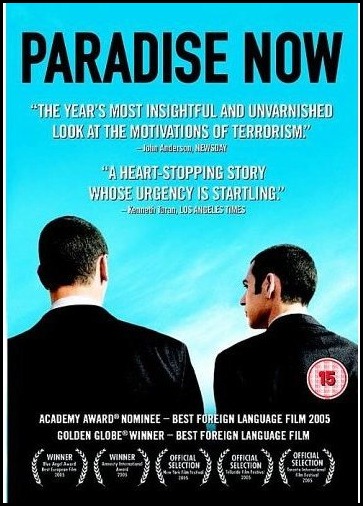

Filem-filem Palestin yang patut ditonton.

Selama bertahun-tahun sebelum berangkat, Palestin hanya saya kenali dari jauh: melalui buku, berita, artikel, dan terutama filem-filem Palestin yang menyentuh hati, Paradise Now, Omar, 5 Broken Cameras, Divine Intervention, serta beberapa dokumentari lain.

Filem-filem itu membentuk bingkai pemahaman saya, memberikan konteks, perasaan, dan bahasa untuk menilai konflik dan kehidupan rakyatnya.

Namun saya sedar, layar filem hanya memberi bayang, bukan keseluruhan cerita. Maka saya memutuskan untuk pergi sendiri, tanpa mengenali sesiapa pun di sana, untuk melihat, menyentuh, dan merasai denyut Gaza dengan mata sendiri.

Ketibaan saya ke Gaza adalah pengalaman yang lebih kompleks daripada yang saya jangkakan.

Dari jauh lagi, pagar-pagar besi, kawat duri, dan sekatan sempadan menandakan bahawa ini bukan sekadar perjalanan biasa.

Namun, di sebalik struktur itu, kehidupan berdenyut dengan sendirinya: orang bangun pagi, pekerja pasar mempersiap dagangan, ibu-ibu menyiapkan juadah sahur, dan kanak-kanak berlari dengan tawa yang memecah senyap. Bau roti panas, minyak zaitun, dan debu laut menyambut setiap langkah saya.

Pada hari-hari pertama itu, saya berasa seperti memasuki lukisan hidup: warna pudar, tekstur kasar, tetapi setiap garis dan sudut bercerita sendiri.

Selama

dua minggu di sana, saya berjalan sebanyak mungkin, menjelajah lorong-lorong

sempit yang berliku, pasar-pasar yang sesak, pantai yang luas, sekolah yang

masih berfungsi walaupun separa runtuh, dan masjid-masjid kecil yang menjadi

pusat kekuatan rohani penduduknya.

Saya

tidak datang untuk mencari rakan lama kerana saya tiada sesiapa di sana tetapi pulang dengan ratusan wajah dan cerita yang tetap tersemat dalam

ingatan saya: OKU tanpa tangan dan kaki, tukang roti dengan tangan berparut

tepung, guru yang menumpahkan sabar di kelas yang separa runtuh, kanak-kanak

yang menunggu saat bermain walaupun dunia mereka dipenuhi bunyi siren dan

ketidakpastian.

Ramadan

di Gaza mempunyai nadi sendiri. Sahur di rumah-rumah sederhana menjadi ritual

kehangatan: bunyi periuk dan panci, bau kurma dan kopi Arab, dan gelak kecil

kanak-kanak yang belum memahami sempadan dan sekatan.

Ketika azan subuh berkumandang, nada suaranya lembut tetapi tegas, sebagai pengingat bahawa hidup mesti diteruskan. Iftar pula sering menjadi ibadah sosial: pintu rumah dibuka untuk jiran, pelancong, dan sesiapa saja yang kelaparan.

Saya dijemput berbuka dalam beberapa rumah; makanan yang dihidangkan sederhana, tetapi pemberian itu monumental dan sebentuk solidariti yang tidak berbunyi tetapi nyata.

Di pasar, perdagangan berlangsung dengan cara yang unik: tawar-menawar mesra, senyuman yang memberi harapan, perbualan tentang cuaca dan bekalan yang semakin tipis.

Di hospital, saya melihat kesungguhan doktor dan jururawat yang bekerja melebihi kemampuan, sering membuat keputusan sukar untuk menyelamatkan nyawa dengan sumber yang sangat terhad. Di sekolah, anak-anak menulis dengan pensel yang hampir tumpul, namun guru tetap memberi mereka harapan melalui pelajaran yang penuh dedikasi.

Semua itu mengajar saya bahawa ketabahan di Gaza bukan sekadar retorik, tetapi cara hidup yang dipilih setiap hari oleh rakyatnya.

Filem-filem Palestin yang saya tonton sebelum berangkat memberi kerangka pemahaman, tetapi pengalaman hidup langsung di sana menambah lapisan yang tidak dapat ditiru oleh sinematografi. Adegan dalam filem terasa seperti bayangan lorong yang saya lalui, tetapi pengalaman itu memberi saya rasa empati yang lebih tebal, bukan empati estetika semata-mata: berurusan dengan manusia yang lapar, berbual tentang kehilangan, mendengar pengakuan lelaki tua tentang rumah yang hilang dalam semalam.

Saya ingat satu petang di pantai ketika saya duduk menyaksikan anak-anak bermain. Mereka menjerit, ketawa, dan berlari tanpa rasa takut.

Seorang budak kecil menghampiri saya dan menunjukkan cengkerang laut yang ditemuinya, matanya bercahaya seperti anak kecil di mana-mana sahaja di dunia.

Namun apabila saya bertanya tentang sekolah dan masa depan, jawabannya sederhana dan pahit: dia ingin menjadi jurutera atau pemain bola sepak jika sempat, tetapi kenyataan hidupnya penuh ketidakpastian.

Kata-katanya tetap terngiang di telinga saya: kebahagiaan yang dipilih, harapan yang ditanam di atas tanah yang goyah.

Sepanjang dua minggu itu, saya mengembara hampir setiap inci Gaza. Saya menjejak pasar lama, jalan berliku, lorong sempit di antara bangunan runtuh, dan bahkan kawasan yang pernah menjadi sasaran bom.

Setiap langkah, setiap nafas, saya merasai kehidupan yang tetap tegar meski dibelenggu sekatan dan perang.

Saya melihat sekolah yang digunakan walaupun sebahagian bangunannya hancur; rumah yang masih dihuni walaupun dindingnya retak; pantai yang menjadi tempat kanak-kanak bermain dan melupakan ketakutan mereka untuk beberapa jam.

Filem Palestine 36

Kembali ke Dubai waktu itu, Gaza tidak pernah meninggalkan fikiran saya. Saya terus mengikuti berita, membaca laporan, dan menonton filem Palestin generasi baru.

Dalam beberapa bulan terakhir, perhatian saya tertumpu kepada kemunculan sebuah filem yang sedang hangat diperbincang: Palestine 36.

Saya belum menontonnya secara penuh, tetapi saya telah menonton trailer, klip promosi, sesi temu bual pembikin filem, serta perbincangan awal yang tersebar dalam YouTube.

Iklan-iklan itu membangkitkan rasa ingin tahu yang mendalam kerana filem tersebut nampaknya mahu menggali akar sejarah pemberontakan 1936 dan satu episod penting yang memberi konteks kepada peristiwa-peristiwa kemudian dalam Palestin.

Saya bercadang menonton Palestine 36 apabila ia tersedia secara umum, mungkin melalui Netflix jika ia ditayangkan di sana, atau melalui YouTube sekiranya pembuatnya memilih platform terbuka.

Saya tertarik bukan kerana populariti atau pujian festival, tetapi kerana ia berpotensi menambat kembali pengalaman saya pada 2010 dengan naratif generasi baru pembuat filem Palestin memberi sebuah jalinan antara memori langsung dan persepsi seni kontemporari.

Pengalaman saya di Gaza mengajar saya beberapa perkara penting yang sukar dilupakan.

Pertama, memahami sebuah bangsa memerlukan pertemuan langsung: melihat mata mereka, menyentuh tanah mereka, mendengar doa mereka pada malam-malam sunyi.

Kedua, seni, termasuk filem dan lagu, menjadi instrumen penting untuk menyimpan ingatan kolektif dan memberi suara kepada mereka yang sering tidak terdengar.

Ketiga, harapan wujud dalam bentuk-bentuk kecil: bungkusan makanan yang dikongsi, tawa anak-anak di pantai, usaha guru yang mengajar di ruang sederhana, dan senyuman tukang roti yang membahagiakan diri sendiri dengan membahagiakan orang lain.

Kini, setelah bertahun-tahun berlalu, saya menyedari bahawa perjalanan saya ke Gaza bukan sekadar perjalanan fizikal. Ia adalah perjalanan untuk memahami kemanusiaan.

Gaza mengajar saya bahawa keberanian bukan sahaja hadir di medan pertempuran; ia wujud dalam seorang ibu yang tetap memasak walaupun dapur rumahnya rosak, dalam seorang guru yang tetap mengajar walaupun sekolahnya hampir runtuh, dan dalam seorang kanak-kanak yang masih ketawa walaupun hidupnya sering diancam bahaya.

Gaza mengajar saya bahawa kemanusiaan tidak pernah lenyap, walaupun dunia kadang-kadang bertindak sebaliknya.

Setiap kali saya menantikan untuk menonton Palestine 36, saya tahu bahawa saya tidak sekadar menonton sebuah karya seni; saya sedang menyambung satu bab penting dalam hidup saya, yang pernah bermula di lorong-lorong sempit Gaza pada Ramadan 2010.

Apabila layar itu menyalakan gambarnya, saya akan mengimbas kembali setiap inci yang pernah saya jejaki, setiap wajah yang pernah saya temui, setiap doa yang saya dengar, dan setiap harapan yang mereka pelihara walaupun di tengah kepayahan.

Gaza bukan sekadar titik di peta, tetapi denyut nadi yang berterusan, kitab hidup yang tidak pernah berhenti menulis sejarahnya sendiri.

Dan bagi saya, pengalaman menjejakinya adalah hadiah terindah, pelajaran terpenting, dan ingatan yang akan terus saya bawa seumur hidup. - KitaReporters