Sewaktu saya mula menjalani kehidupan sebagai mahasiswa di Universiti

Waikato, rutin harian saya sederhana. Jika tidak berbasikal, saya akan menaiki

bas dari kampus ke bandar Hamilton.

Bas menjadi ruang peralihan antara dunia akademik dan dunia sebenar, antara fikir dan pengalaman.

Dan di dalam ruang kecil itulah, saya sekali lagi dipertemu dengan orang Maori, kali ini dalam bentuk yang lebih tenang dan berterusan.

Saya sering duduk di kerusi hadapan, hampir dengan pemandu. Mungkin kerana tabiat, mungkin kerana saya gemar memerhati wajah manusia.

Pemandu bas itu seorang lelaki Maori, pertengahan usia, tubuhnya tegap dan wajahnya memancarkan kesungguhan.

Setiap kali saya naik, dia akan menegur saya. Sapaan ringkas, tetapi

konsisten. Lama-kelamaan, sapaan itu menjadi satu bentuk keakraban yang tidak

perlu diperjelaskan.

Pada suatu hari, secara kebetulan, hanya saya dan dia sahaja di dalam bas menuju ke bandar. Jalan lengang, dan bunyi enjin bas menjadi latar perbualan kami.

Dalam suasana itu, saya memberanikan diri bertanya sesuatu yang bermain pada fikiran saya sejak lama.

“Bertuahkah bekerja sebagai pemandu bas?” tanya saya.

Soalan itu lahir bukan kerana merendahkan, tetapi kerana saya melihat betapa komited dan bangganya dia dengan pekerjaannya. Dia memandang saya seketika sebelum tersenyum kecil.

“Bas ini umpama kepunyaan saya,” katanya perlahan tetapi penuh makna. “Saya baiki kalau rosak. Saya tahu bagaimana bas ini bergerak, dari enjin sampai ke brek. It’s my life.”

Saya terdiam. Kata-katanya ringkas, tetapi menghentak. Dalam satu ayat, dia

meruntuhkan tanggapan hierarki pekerjaan yang sering kita bina tanpa sedar.

Kemudian dia menyambung, seolah-olah mahu menguji pemahaman saya. “Saya bukan jurutera,” katanya, “tetapi rumah saya sebelah rumah jurutera.”

Saya tidak terus faham. Beberapa saat kemudian barulah saya mengerti. Di

New Zealand ketika itu, gaji pemandu bas dan jurutera hampir sama. Nilai

manusia tidak ditentukan oleh gelaran, tetapi oleh sumbangan dan kejujuran

terhadap kerja.

Begitulah New Zealand yang saya kenali dengan pendidikan percuma, dan

sesiapa pun, walau tidak pernah bersekolah, tetap layak memasuki universiti

apabila mencapai usia 21 tahun. Ilmu tidak dikunci oleh latar belakang.

Dalam dunia universiti itu juga, saya mula meninjau satu fakulti yang memberi kesan besar kepada jiwa saya. Faculty of Maori & Indigenous Studies.

Bangunan itu sendiri memancarkan pembaharuan. Ia bukan sekadar pusat akademik, tetapi ruang pemulihan identiti.

Di situ, saya merasakan keterbukaan yang jarang saya temui di tempat lain.

Saya teruja. Sebagai seorang Melayu, saya merasakan ada benang halus yang menghubungkan saya dengan bangsa Maori.

Kami datang daripada rumpun yang sama. Polinesia yang merentas lautan, dari Hawaii hingga Madagascar. Lautan luas bukan pemisah, tetapi penghubung.

Setiap kali saya melangkah masuk ke fakulti itu, perempuan Maori yang

berada di kaunter akan tersenyum dan bertanya,

“Kamu dari mana?”

“Malaysia,” jawab saya.

Wajah mereka berubah. Senyuman menjadi lebih mesra, lebih dekat.

Seolah-olah jarak ribuan kilometer itu tiba-tiba runtuh. Saya merasakannya pada mata mereka.

Saya mendapati ada kursus pilihan untuk belajar bahasa Maori asas. Mudah, kata mereka. Tetapi bagi saya, ia bukan sekadar bahasa. Ia pintu kepada pemahaman.

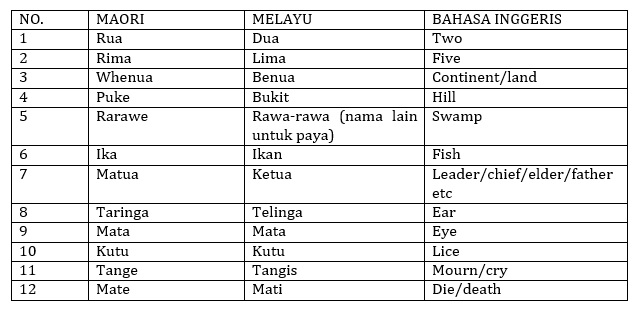

Saya mendapati banyak perkataan Melayu turut wujud dalam bahasa Maori bukan kebetulan, tetapi warisan.

Saya duduk lama di lobi fakulti itu, memerhati pelajar Maori yang duduk berbual. Tubuh badan mereka kebanyakannya lebih besar daripada orang Melayu.

Saya terfikir, mungkin ribuan tahun migrasi, iklim dan makanan turut membentuk tubuh dan fizikal. Namun wajah mereka mata, senyuman, garis wajah, ada sesuatu yang terasa akrab.

Di rak buku, tersusun kemas buku-buku dalam bahasa Maori dan Inggeris. Saya membuka satu demi satu. Saya tahu ketika itu, tanpa ragu, saya akan mengambil bahasa Maori pada tahun pertama universiti. Dan saya benar.

Pada tahun pertama saya di Universiti Waikato, saya mengambil subjek pengenalan bahasa Maori.

Bukan saya seorang sahaja, ramai pelajar bukan Maori turut sama belajar. Kelas itu menjadi ruang pertemuan budaya, bukan sekadar pembelajaran linguistik.

Saya terkejut melihat betapa banyak persamaan antara bahasa Melayu dan bahasa Maori. Perkataan yang sama sepenuhnya seperti mata dan kutu.

Perkataan yang hampir sama pula terlalu banyak untuk dianggap kebetulan, dua (rua), lima (rima), benua (whenua), bukit (puke), ikan (ika), ketua (matua), telinga (taringa), tangis (tangi), mati (mate), pucuk paku (pikopiko), punai (puano), tiung (tui), dan kakak tua (kaka).

Bahasa itu seperti cermin masa silam. Setiap perkataan membawa sejarah

pelayaran, perpisahan, dan survival.

Melalui subjek itu, saya bertemu ramai rakan Maori. Kami bersahabat dengan mudah. Tidak ada jarak yang dibuat-buat.

Saya benar-benar merasakan bahawa Melayu dan Maori bersaudara bukan hanya dalam teori antropologi, tetapi dalam rasa.

Antara mereka, seorang pelajar wanita Maori bernama Raewyn menjadi rakan yang rapat. Kami sebaya usia, tetapi Raewyn sudah berada di tahun ketiga.

Sistem pendidikan New Zealand membolehkan pelajar memasuki universiti dua tahun lebih awal, dan itu menjadikan pengalaman kami berbeza.

Kami sering berbasikal bersama. Ada gambar kami, mengayuh basikal keluar bersiar, bergurau senda, atau sekadar berdua melalui kampus menuju padang bermain.

Kadangkala kami hanya mengelilingi universiti tanpa tujuan, menikmati angin petang dan kebebasan usia muda.

Hubungan itu ringan, bersahaja. Saya tidak pernah memikirkan lebih daripada

persahabatan.

Namun pada suatu hari, Raewyn bertanya dengan nada yang tidak biasa, serius

dan terus.

“What is in your mind?” tanyanya.

Saya terkejut.

“About what?”

“Us?”

Soalan itu membuatkan saya terdiam. Saya tidak pernah memikirkan “kita”

dalam makna yang dia maksudkan. Bagi saya, hubungan itu persahabatan yang jujur

dan indah, tanpa niat lain.

Saya menyedari ketika itu bahawa persaudaraan kadangkala boleh disalah tafsir sebagai perasaan lain.

Namun saya tetap bersyukur kerana melalui Raewyn, melalui pemandu bas Maori, melalui petani di Te Kuiti, dan melalui bahasa Maori yang saya pelajari, saya mengenal satu bangsa bukan dari buku, tetapi daripada kehidupan.

Dan sehingga hari ini, apabila saya mengingat kembali tahun-tahun di Universiti Waikato, wajah-wajah Maori itulah yang paling hidup dalam ingatan saya dan wajah persaudaraan yang merentas laut, masa, dan kepercayaan. - KitaReporters

Sidang bengkel Melayu Maori.